進退が窮まった時、こころの静けさを失わずに――こころの温度を1℃あげよう(4)

進退窮まった時は

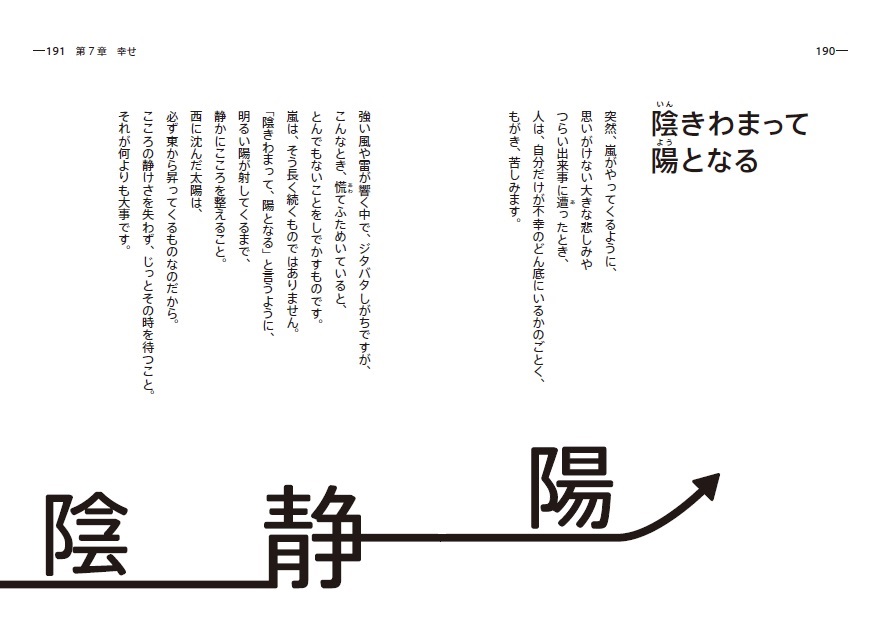

本稿の3回目で、「祖先がいて、自分がいて、今の自分は、その祖先と子孫とつながる」という時間軸を紹介した。 ここでは、進退窮まった時の「時間の流れ」を『こころの温度を1℃あげよう』から紹介してみたい。 「陰きわまって陽となる」 突然、嵐がやってくるように、 思いがけない大きな悲しみや つらい出来事に遭ったとき、 人は、自分だけが不幸のどん底にいるかのごとく、 もがき、苦しみます。 強い風や雷が響く中で、ジタバタしがちですが、 こんなとき、慌てふためいていると、 とんでもないことをしでかすものです。 嵐は、そう長く続くものではありません。 「陰きわまって、陽となる」と言うように、 明るい陽が射してくるまで、 静かにこころを整えること。 西に沈んだ太陽は、 必ず東から昇ってくるものなのだから。 こころの静けさを失わず、じっとその時を待つこと。 それが何よりも大事です。 (同書190~191ページ) このページのタイポグラフィー(活字のデザイン)が面白い。 多くの場合、陰に直面すると⇒慌てて動き⇒さらに陰を招く……という悪循環に陥る。 本書では、陰⇒静かにこころを整える⇒陽……という時の流れで、悪循環を断ち切る視点を提示している。 読む人の置かれた状況や人生観で、様々に解釈できる一文だが、要は、不測の事態に直面した時に、いかにして「気力」を保つかが説かれている。「読書のすすめ」でも推薦図書に

東京都江戸川区で、人生論を中心に良書の品揃えで評判を呼んでいる「読書のすすめ」という書店がある。その経営者であり店長である清水克衛氏は、本書を推薦図書に挙げ以下のように評価している。 東洋哲学でいう「元気」、「勇気」という「気」の概念が益々必要になっています。普通にマスコミ報道だけを見ると、気が枯れてしまう時代の中で、自分なりに「気」をあげようという気がないと、どんどん消耗していくような世の中です。この「1℃あげよう」というのは、ちょっとだけ気をあげようということで、1℃ずつ確実に、こころの温度=「気」を上げるためにピッタリな本。(「読書のすすめ」より) (続く) (文責=育鵬社編集部M)

|

『こころの温度を1℃あげよう 幸せになるためのヒント』 ネットで話題の「ほっとエッセイ」待望の書籍化! こころがスッと軽くなる84篇のエッセイ。 悩んだ時、迷った時に読んでください。 きっと、こころが元気になります。

|

ハッシュタグ

ハッシュタグ

おすすめ記事