生成AIがライフスタイルを大きく変える。スマホ並みの存在感、その実態と活用方法とは――人気記事ベスト

生成AIを使いこなすには「プロンプト」が必要不可欠

“お願いする役割”を明確にする。生成AIを最大限活用するためのプロンプト術

生成AIをうまく使いこなし、新たな価値を生み出そう

1970年 静岡県藤枝市生まれ。薬学博士。 東京大学薬学部教授。 2002~2005年にコロンビア大学(米ニューヨーク)に留学をはさみ、2014年より現職。 専門分野は神経生理学で、脳の健康について探究している 。また、2018年よりERATO脳AI融合プロジェクトの代表を務め、AIチップの脳移植によって新たな知能の開拓を目指している。文部科学大臣表彰 若手科学者賞(2008年)、日本学術振興会賞(2013年)、日本学士院学術奨励賞(2013年)などを受賞。また、『夢を叶えるために脳はある』(講談社)で小林秀雄賞受賞(2024年)。

1

2

|

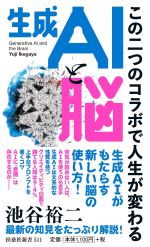

『生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる~』 生成AIがもたらす新しい脳の使い方!

|

【関連キーワードから記事を探す】

バスの中で騒ぐ子どもを叱らず“スマホに夢中”な母親。小学生に注意され「恥ずかしそうに早足で」下車するまで――仰天ニュース特報

「高級クラブの美人ママ」が常連客の“モテない50代サラリーマン”と結婚した意外な理由――仰天ニュース特報

あおり運転をした作業服の若者が返り討ちに。「腰を90度に曲げて謝罪」するまで――仰天ニュース特報

ラブホテル清掃員が驚く“迷惑な客の放置物”。あまりの惨状に「事件性を疑ったことも」――仰天ニュース特報

「駅にいるから迎えに来い」自分の母をまるで“タクシーのように使う”隣人に怒り。話し合いの場でも「好戦的な態度」で…――仰天ニュース特報

この記者は、他にもこんな記事を書いています