『日本という物語』をどう伝えるか【第5回】――江戸貧農史観からの脱却

さて次に、近世の江戸時代です。従来、学界では、

「江戸時代の貧農史観論を要約すれば、農民は幼弱な農業生産力を背景にして、相次ぐ自然災害と凶作・飢饉に見舞われ、さらに重い年貢の負担に苦しみ、むしろ旗を振りかざして百姓一揆や打ち壊しに出ている存在であった――ということになる」(佐藤常雄「貧農史観への疑問」、扶桑社刊『地球日本史②』所収、平成10年)

という江戸貧農史観が広く支持されていました。農業経済史家の佐藤常雄氏(元筑波大学教授)は、前掲論文や大石慎三郎氏(元学習院大学名誉教授)との共著『江戸貧農史観を見直す』(講談社現代新書、平成7年)において、江戸貧農史観の誤りを実証的に論証し、高く評価されています。

当社教科書は、戦後の歴史教育を覆っていた江戸時代の貧農史観、さらに暗黒史観を、これらの実証的な研究に基づき正し、歴史の事実を記述しました。

百姓一揆に関しては、「大名は、藩の経営に責任を負っており、領民の生活を安定させることが求められました。百姓一揆がおきるなどの失政があれば、幕府からきびしく責任を問われたため、大名や役人は、百姓の不満に対して適切に対処しなければなりませんでした」(本書112頁)と記述しました。「当時、幕府や藩は『公儀』とよばれた。そこに属する武士は、公のためにつくす存在と考えられていた」との注記も施しました。

年貢に関しては、「新田開発」の項目で、「(江戸時代の)平和な社会は人々に安心をあたえ、農業生産の増加をもたらしました。幕府や各藩は大規模な新田開発に努めたので、江戸時代の中ごろには、全国の農地面積は豊臣秀吉のころに比べ約2倍に拡大しました」と記述し、この結果、「年貢率は、4公6民(石高の10分の4を年貢として取ること)や5公5民など、地方や時期によって違いがあった」ものが、「検地で定められた年貢は据えおかれたので、実際の年貢率は収穫高の3割程度となった」)と、それぞれ注記してあります。

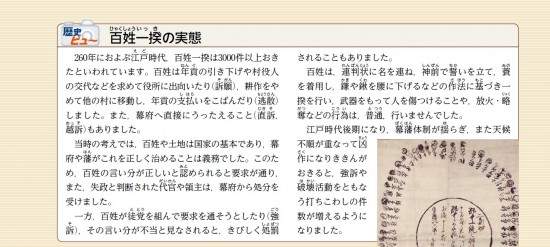

また、本書には「百姓一揆の実態」というコラムも掲載しており、従来の画一的な江戸時代像とは異なる理解が進むものと思います。

江戸貧農史観・暗黒史観がはびこった理由

では、なぜ江戸貧農史観や暗黒史観が、戦後の歴史教育にはびこったのかという疑問です。 まず、明治維新によって江戸の幕藩体制(江戸時代)は終わりを告げ、明治新政府によって新しい政治が行われました。新政府にとっては、江戸時代が後進的な時代であった方が、自らの正統性を主張しやすくなります。そこで、新政府の中枢を占めた薩摩・長州出身者の側に立った薩長史観ともいうべき歴史の見方で、江戸時代が否定的に捉えられるようになりました。(6に続く) (文責・育鵬社編集部M)

|

『もう一度学ぶ日本史』 [決定版]大人のための歴史教科書

|

ハッシュタグ

おすすめ記事