笑い声は、デバババ【中野駅・酒道場】/カツセマサヒコ

ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイがスタート。願いは今日も「すこしドラマになってくれ」

小説を収入源にするより前、ライター業で生計を立てていた。その書き仕事のきっかけをくれた師匠が、中野という街に住んでいる。

師匠は会うたび中野の魅力を語り、今では中野区と仕事をするまでに至ったという。そういう、自分の住む街への偏愛を持つ人が、東京都中野区には多い気がする。

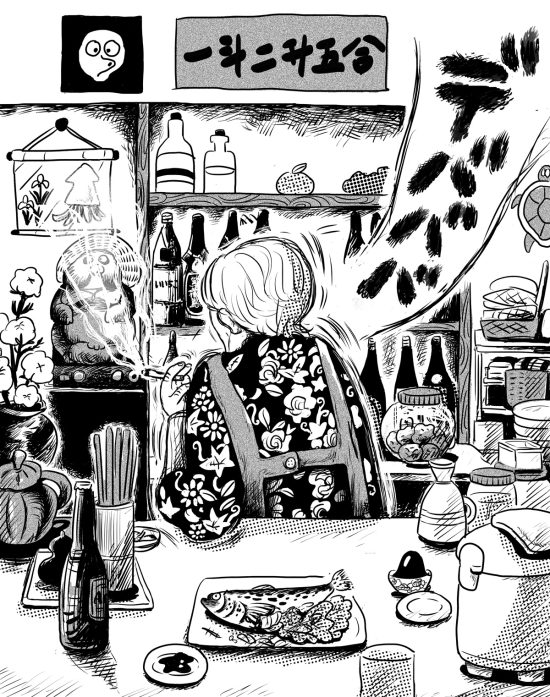

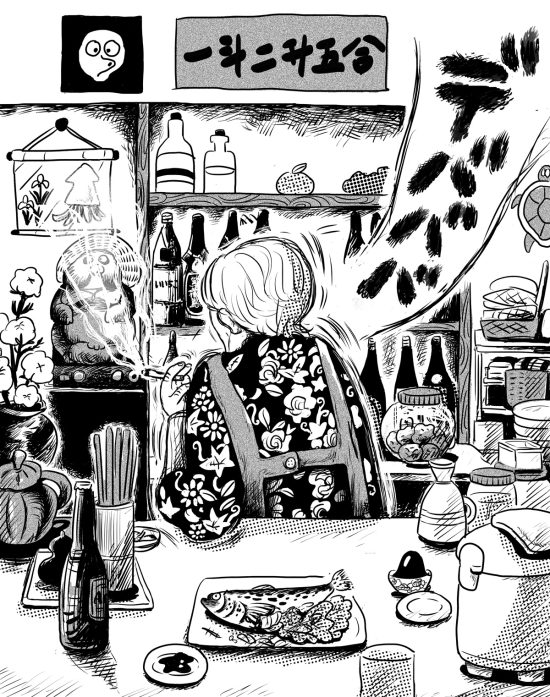

JR中野駅の北口を出ると、途端に「好き」が溢れだす。駅前の中野サンモール商店街がワヤワヤと賑やかで、その脇道に入っていくと、古くから常連客に親しまれているのであろう小さな居酒屋がいくつも顔を揃える。

その中に「酒道場」という店がある。「酒」に「道場」と、極めて危険な組み合わせの店名である。

師匠は、この店の店主が好きなのだと話してくれた。80歳を超えてなおワンオペで営み、とても愉快な人なのだと、うれしそうに語った。

「タジタジになるから、行ってみてほしい」

そんな誘い文句で足を運ぶわけがないでしょう。鼻で笑った翌月、中野にいた。ネタを求めて行動する物書きは、愚かです。

道場破りの気分で、戸を開けた。

店内にテーブル席はなく、奥に細長い。家具の全てが日焼けしている、昔ながらの温かな飲食店の景色がある。カウンターの中に腰の曲がったばあちゃんがいて、耳が遠いのか、先客のお兄さんと大声で話している。会話の邪魔にならぬよう、店の奥にある木製の椅子に腰かけようとしたところで、店主にようやく声をかけられた。

「あ、その椅子壊れてるから、隣の使って! まぁ隣のも壊れかけなんだけどね! デバババ!」

「デバババ」という笑い声は、文字にできるか何度か試した末に辿り着いた擬声語である。調理場で堂々と紙タバコを吸いながら、デバババと笑うばあちゃん。聞けばこちらまで愉快になる陽気なハスキーボイスが、店主の特徴だった。

壁に下げられているメニューを見やる。めざしや、なめこ豆腐、豚肉の生姜焼きなど、20品近くが並んでいる。ビールを舐めるように飲みながらそれらを眺めていると、今度は横にいた常連と思しきお兄さんが、話しかけてくれた。

「それね、飾りだから」

「……飾り?」

「メニューね。もうばあちゃん、そんなに作れねえのよ。だから飾りよ、飾り」

ケラケラと楽しそうに、常連兄さんが言った。

「その日に作りてえもん作ってくれっから。ねぇばあちゃん、なんか作れる?」

「あー、子持ちのハタハタがあるから、それ焼こうかね」

タジタジである。

メニューはあれど、それを作りはしない。その日にあるもので、勝手に料理が決まる。エンタメがすぎる。

数分後。腹をぱんぱんに膨らませたハタハタが、カウンターの上に現れた。

それで、人生で初めて、ハタハタの卵を食べた。緑色の、ねばねばと糸を引く物体。衝撃的な外見で、つぶつぶとした食感も独特だった。

ばあちゃんが、何本目かのタバコを吸い終える。群馬の山奥で野うさぎを捕まえて煮て食った話や、去ってしまった常連客の話を聞かせてくれて、その合間合間に、私のハタハタがなかなか減らないことを強く指摘してくれた。

私は、ハタハタの身の焼き加減が野性を感じるほどレアだったことをうまく伝えられずにいて、どうにかやり過ごせないかと必死に笑っていた。

店の外で、中野が大好きだーと叫ぶ酔っ払いの声が響く。

ハタハタでタジタジの私は、道場破りのテンションなどとっくに忘れて、ただただ帰りたくなっていた。

1986年、東京都生まれ。小説家。『明け方の若者たち』(幻冬舎)でデビュー。そのほか著書に『夜行秘密』(双葉社)、『ブルーマリッジ』(新潮社)、『わたしたちは、海』(光文社)などがある。好きなチェーン店は「味の民芸」「てんや」「珈琲館」

笑い声は、デバババ【中野駅・酒道場】

挿絵/小指

1986年、東京都生まれ。小説家。『明け方の若者たち』(幻冬舎)でデビュー。そのほか著書に『夜行秘密』(双葉社)、『ブルーマリッジ』(新潮社)、『わたしたちは、海』(光文社)などがある。好きなチェーン店は「味の民芸」「てんや」「珈琲館」

この特集の前回記事

【関連キーワードから記事を探す】

この記者は、他にもこんな記事を書いています