生成AIに悩み相談をしたら?心はなくとも“会話力と共感力”で人間を超える「AIカウンセラー」の可能性

AIが親友になる?対話型AI「Cotomo」の魅力

心がなくても大丈夫!生成AIの驚くべき可能性

生成AIは敵か味方か?その答えは…

生成AIが人間の心を理解し、共感するという新しい時代が到来しつつある昨今、AIと人間が手を取り合い、共に新たな価値を創造していくことが求められていると言えるだろう。 前述のとおり、生成AIの進化は驚くべきものであり、私たちの生活に多大な影響を及ぼす可能性を秘めている。 しかし、それは決して人間の存在価値を脅かすものではなく、むしろ人間の可能性を引き出すための最高のパートナーとなり得るはずだ。1970年 静岡県藤枝市生まれ。薬学博士。 東京大学薬学部教授。 2002~2005年にコロンビア大学(米ニューヨーク)に留学をはさみ、2014年より現職。 専門分野は神経生理学で、脳の健康について探究している 。また、2018年よりERATO脳AI融合プロジェクトの代表を務め、AIチップの脳移植によって新たな知能の開拓を目指している。文部科学大臣表彰 若手科学者賞(2008年)、日本学術振興会賞(2013年)、日本学士院学術奨励賞(2013年)などを受賞。また、『夢を叶えるために脳はある』(講談社)で小林秀雄賞受賞(2024年)。

1

2

|

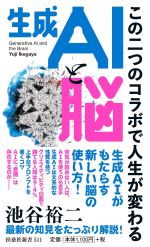

『生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる~』 生成AIがもたらす新しい脳の使い方!

|

【関連キーワードから記事を探す】

生成AIに悩み相談をしたら?心はなくとも“会話力と共感力”で人間を超える「AIカウンセラー」の可能性――人気記事ベスト

生成AIがライフスタイルを大きく変える。スマホ並みの存在感、その実態と活用方法とは――人気記事ベスト

“1000万円の生成AI”が無料で利用可能になったワケ。「ChatGPT」が画期的なポイントとは――人気記事ベスト

生成AIに悩み相談をしたら?心はなくとも“会話力と共感力”で人間を超える「AIカウンセラー」の可能性

生成AIがライフスタイルを大きく変える。スマホ並みの存在感、その実態と活用方法とは

この記者は、他にもこんな記事を書いています