自らも被災しながら使命を果たす東北・地元紙の記者魂

3・11以降、マスメディアへの不信感を口にする人が(ますます)増えた。その一方で、自らも被災しながら使命を果たし続けた“地元紙”があるのをご存じだろうか。

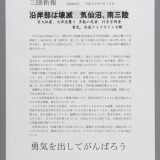

たとえば宮城県気仙沼市、南三陸町で発行されている『三陸新報』(1946年創刊、現在1万9000部発行)。高台にあった社屋は被災を免れたが、停電と故障で輪転機が動かなくなってしまった。そこで、クルマのバッテリーと社内のプリンターを繋いで、津波翌朝に号外300部を印刷、社員総出で避難所に配ったという。その後も、読者が一番知りたい安否情報を提供するため、被災者名簿を掲載し続けた。

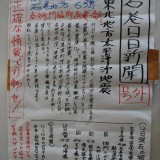

また、宮城県石巻市・東松山市・女川町で発行されている『石巻日日新聞』(1912年創刊、震災前約1万4000部)。電力が復旧するまでの6日間、新聞用ロール紙に油性ペンで手書きした“壁新聞”を避難所やコンビニに貼り出した。9月にテレビ『情熱大陸』で取り上げられたのでご存じの人も多いだろう。この記者魂は国際的にも高く評価され、9月25日、台北で開幕した国際新聞編集者協会年次総会で「特殊功績賞」を受賞した。

岩手県大船渡市・陸前高田市・住田町で発行されているのが『東海新報』(1958年創刊、現在1万3500部発行)。同社は2年前に自家発電装置を導入しており、これを使ってカラーコピーの号外を作った。そして社員の半分20人で手分けして、2000枚を被災地に運んだという。

テレビもパソコンも携帯電話も使えない状況で、これらの地元紙にどれだけ被災地の人が励まされたかは想像に難くない。

震災から半年以上が経った今、マスメディアでは徐々に被災地のニュースが減っている。だが「ここからが始まり」「みんなの関心が薄れることが一番怖い」と、地元紙記者は口を揃える。そこで週刊SPA!9/26発売号では、被災地を訪ねて、上記3紙の記者に話を聞いた(「被災地<地元紙>が見た復興を阻む意外な大問題」)。それぞれの町には、マスディアが注目しない、それぞれの課題が横たわっていた。

文/週刊SPA!編集部

|

『週刊SPA!10/4号(9/27発売)』 表紙の人/ローラ 電子雑誌版も発売中! 詳細・購入はこちらから ※バックナンバーもいつでも買って、すぐ読める! |

【関連キーワードから記事を探す】