「第33回地球環境大賞」はキヤノン株式会社が受賞。半導体デバイス製造の省エネルギー化を評価

「産業の発展と地球環境との共生」に向けて、地球環境の保全活動などに熱心に取り組む企業や自治体、学校などを表彰する「第33回地球環境大賞」(主催:産経新聞社)。2025年3月4日、受賞企業が発表された。授賞式は、4月7日に東京港区元赤坂の明治記念館で行われる予定だ。

大賞には、「ナノインプリントリソグラフィ」(以下、NIL)技術を用いた半導体製造装置の製品化を実現したキヤノン株式会社が選ばれた。近未来デジタル社会を支える最先端半導体デバイス製造における、消費電力削減・環境負荷低減の実現が評価された形だ。

NIL技術は、従来の露光技術方式と比べ、製造プロセスの消費電力を約90%削減でき、大幅な省エネや環境負荷低減が期待できる新技術である。

経済産業省は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、グリーン成長戦略を支えるのは強靭なデジタルインフラであり、グリーンとデジタルは両輪であると述べたのに加えて、半導体・情報通信産業を成長分野として位置付けている。微細な回路パターンが形成された最先端半導体の需要増に伴い、半導体デバイス製造の省エネルギー化への関心が高まり、半導体の技術革新は急務となっている。

大賞には、「ナノインプリントリソグラフィ」(以下、NIL)技術を用いた半導体製造装置の製品化を実現したキヤノン株式会社が選ばれた。近未来デジタル社会を支える最先端半導体デバイス製造における、消費電力削減・環境負荷低減の実現が評価された形だ。

NIL技術は、従来の露光技術方式と比べ、製造プロセスの消費電力を約90%削減でき、大幅な省エネや環境負荷低減が期待できる新技術である。

経済産業省は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、グリーン成長戦略を支えるのは強靭なデジタルインフラであり、グリーンとデジタルは両輪であると述べたのに加えて、半導体・情報通信産業を成長分野として位置付けている。微細な回路パターンが形成された最先端半導体の需要増に伴い、半導体デバイス製造の省エネルギー化への関心が高まり、半導体の技術革新は急務となっている。

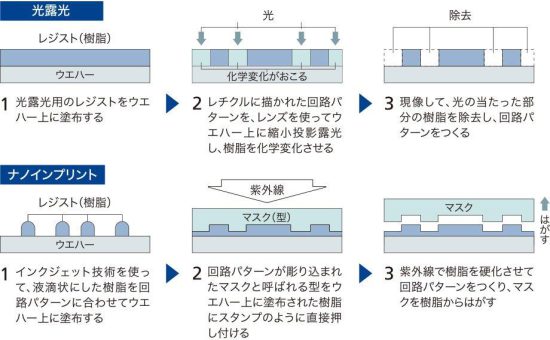

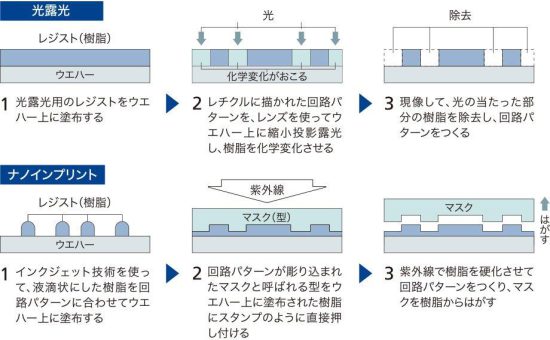

NILは、レジストをウエハー上に塗布した後に、回路パターンを刻み込んだナノレベルの型をハンコのように押し付けて形成する。光露光技術にある現像工程を必要としないため、電力だけでなく水使用量、廃液排出量、化学物質排出量を削減し、環境に対する負荷を低減できる。同社は、NIL技術を用いた半導体製造のエコシステムを描き、外部企業等との連携を主導して装置および周辺工程の問題をクリアし、量産向けのNIL技術を確立している。

NIL半導体製造装置は、半導体以外に、微細な円柱状の光学素子を並べた構造を持つ「メタレンズ」(METALENS)と呼ばれる光学素子の製造への適用も期待されており、レンズ研磨による環境負荷(研磨クズの排出や水使用等)を低減できる。

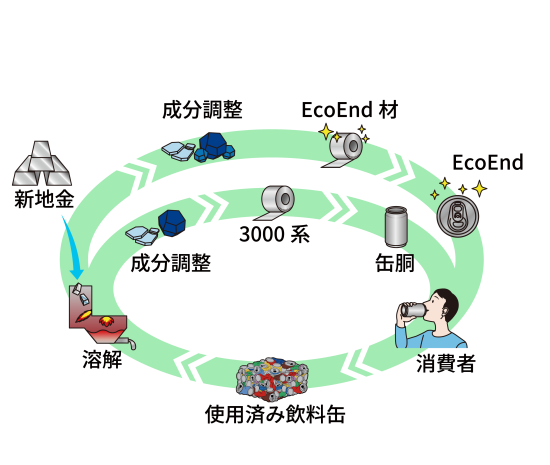

両社は、リサイクル原料の使用量を大幅に引き上げながらも、現行の飲料用缶の蓋と同等の品質性能をもたせることに成功。現行の飲料用缶の蓋に比べてGHG排出量を約4割削減した飲料用缶の蓋「EcoEnd™」を共同で開発した。東洋製罐株式会社が国内で販売する飲料缶の蓋のすべてが「EcoEnd™」に置き換われば、GHGは年間約14 万t 削減される見込みである。

NILは、レジストをウエハー上に塗布した後に、回路パターンを刻み込んだナノレベルの型をハンコのように押し付けて形成する。光露光技術にある現像工程を必要としないため、電力だけでなく水使用量、廃液排出量、化学物質排出量を削減し、環境に対する負荷を低減できる。同社は、NIL技術を用いた半導体製造のエコシステムを描き、外部企業等との連携を主導して装置および周辺工程の問題をクリアし、量産向けのNIL技術を確立している。

NIL半導体製造装置は、半導体以外に、微細な円柱状の光学素子を並べた構造を持つ「メタレンズ」(METALENS)と呼ばれる光学素子の製造への適用も期待されており、レンズ研磨による環境負荷(研磨クズの排出や水使用等)を低減できる。

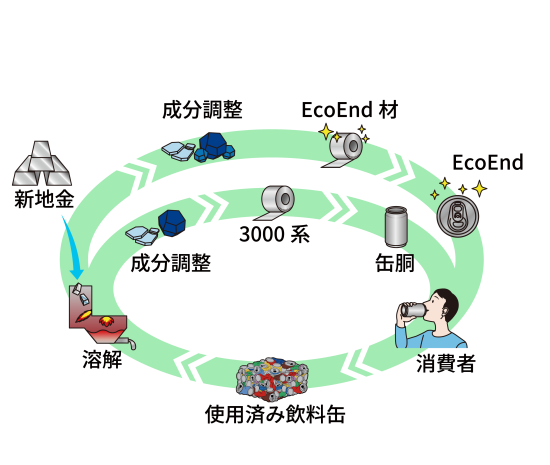

両社は、リサイクル原料の使用量を大幅に引き上げながらも、現行の飲料用缶の蓋と同等の品質性能をもたせることに成功。現行の飲料用缶の蓋に比べてGHG排出量を約4割削減した飲料用缶の蓋「EcoEnd™」を共同で開発した。東洋製罐株式会社が国内で販売する飲料缶の蓋のすべてが「EcoEnd™」に置き換われば、GHGは年間約14 万t 削減される見込みである。

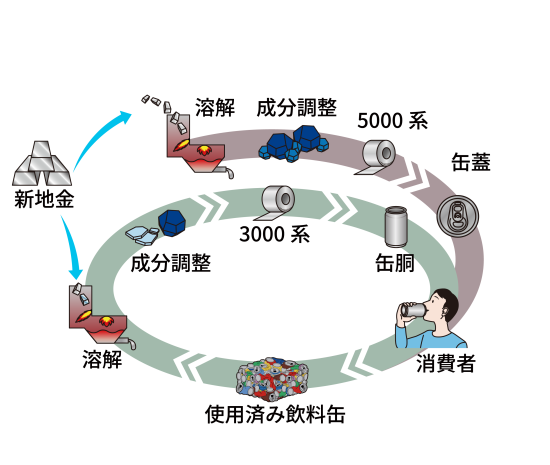

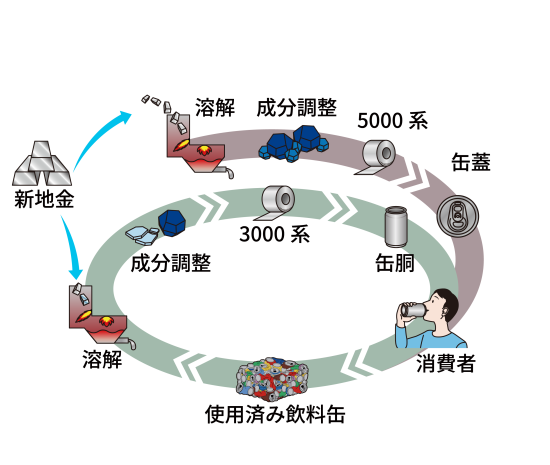

缶蓋と缶胴では、求められるアルミニウムの強度などが異なるため、(強度の必要な)缶蓋には一定量のアルミニウムの新地金(製造時のGHG排出量が大きい)を投入する必要がある。一方、再生アルミ地金は製造時のGHG排出量が新地金の約3%だが、成形に悪影響を及ぼす缶胴成分由来の金属間化合物が多く含まれる。株式会社UACJのアルミ材料製造技術と東洋製罐株式会社の蓋成形技術を新たに組み合わせることで、リサイクル原料の使用量を増やした場合においても現行蓋と同等の品質性能を実現した。

「EcoEnd™」の開発により、今後は缶蓋にも、より多くのリサイクル原料が循環使用され、新地金の使用量削減に伴うGHG排出量削減が期待できる。

缶蓋と缶胴では、求められるアルミニウムの強度などが異なるため、(強度の必要な)缶蓋には一定量のアルミニウムの新地金(製造時のGHG排出量が大きい)を投入する必要がある。一方、再生アルミ地金は製造時のGHG排出量が新地金の約3%だが、成形に悪影響を及ぼす缶胴成分由来の金属間化合物が多く含まれる。株式会社UACJのアルミ材料製造技術と東洋製罐株式会社の蓋成形技術を新たに組み合わせることで、リサイクル原料の使用量を増やした場合においても現行蓋と同等の品質性能を実現した。

「EcoEnd™」の開発により、今後は缶蓋にも、より多くのリサイクル原料が循環使用され、新地金の使用量削減に伴うGHG排出量削減が期待できる。

今回の審査に関して、審査委員長である東北大学名誉教授、日本工学アカデミーの最高顧問・阿部博之氏はこう語る。

「人間活動による地球への様々な影響の指摘を持ち出すまでもなく、大気・海洋汚染、生物多様性の喪失、パンデミックなどへの対応と経済・エネルギー問題、南北問題などは複雑に絡み合っています。この種の課題解決には、例えば、大学やアカデミーが中心になって、様々な抜本的な知恵の創出への努力が必要です。

環境大賞への応募書類は、このような一つ一つの活動が大切であることを教えてくれます」

開催を控えた「2025大阪・関西万博」では、研究・開発活動の成果を披露する取組みも観られる。持続可能な社会の実現に向けて、経済発展と地球環境の共生を実現すべく、産業界のさらなる飛躍に期待したい。

<取材・文/日刊SPA!取材班>

今回の審査に関して、審査委員長である東北大学名誉教授、日本工学アカデミーの最高顧問・阿部博之氏はこう語る。

「人間活動による地球への様々な影響の指摘を持ち出すまでもなく、大気・海洋汚染、生物多様性の喪失、パンデミックなどへの対応と経済・エネルギー問題、南北問題などは複雑に絡み合っています。この種の課題解決には、例えば、大学やアカデミーが中心になって、様々な抜本的な知恵の創出への努力が必要です。

環境大賞への応募書類は、このような一つ一つの活動が大切であることを教えてくれます」

開催を控えた「2025大阪・関西万博」では、研究・開発活動の成果を披露する取組みも観られる。持続可能な社会の実現に向けて、経済発展と地球環境の共生を実現すべく、産業界のさらなる飛躍に期待したい。

<取材・文/日刊SPA!取材班>

NIL技術を使用した半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」

大賞/キヤノン株式会社「ナノインプリントリソグラフィ」技術

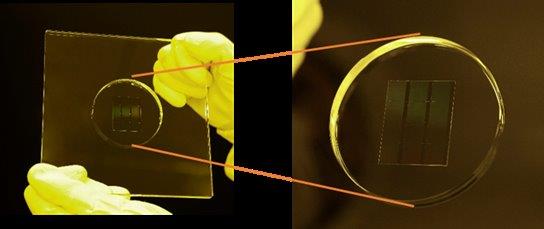

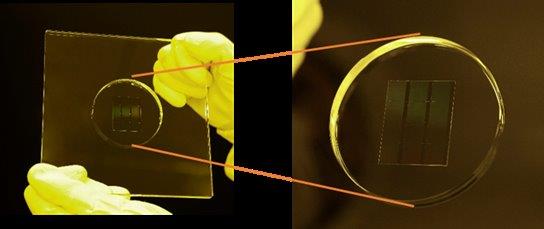

ハンコの役割を担うNIL装置のマスク(画像左)・中心を拡大(画像右)

光露光技術とナノインプリント技術の製造工程比較

経済産業大臣賞/株式会社UACJ/東洋製罐株式会社「EcoEnd™」技術

缶蓋

従来の循環図

EcoEndの循環図

【関連キーワードから記事を探す】

「第33回地球環境大賞」はキヤノン株式会社が受賞。半導体デバイス製造の省エネルギー化を評価

エプソンvsキヤノンvsブラザー「大容量インクジェットプリンター」のベストバイは?

快速、快適、高画質――30年間変わらないキヤノンEOSの設計思想

この記者は、他にもこんな記事を書いています