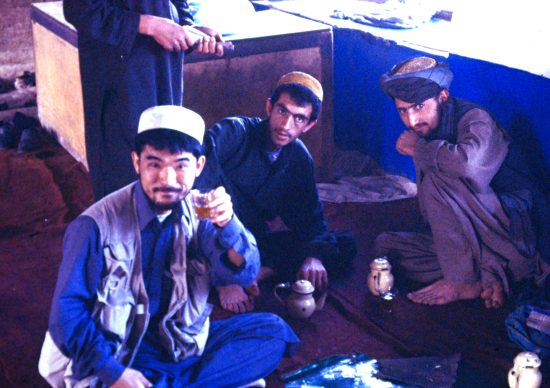

「死ぬまでムチ打つぞ」タリバンに脅された日本人“恐怖の一夜”

タリバンが政権掌握、自由を求めて命がけで国外に逃げ出す人々

残虐かつ強権的な所業の数々

|

『中国の「爆速」成長を歩く』 1990年代初頭からの、中国の急激な成長の実像をたどる

|

【関連キーワードから記事を探す】

中国「秘密警察」が日本人にも接触。日本のカルト教団なども監視か

サッカーW杯日朝平壌決戦の行方。カギは定期便と人的往来再開か

政治の犠牲になった能登地震<著述家・菅野完>

『レジリエンスの時代 再野生化する地球で、人類が生き抜くための大転換』 著者のジェレミー・リフキンさんに聞く

「みみっちい」国の「みみっちい」政治<著述家・菅野完>

ジャーナリスト安田純平が語る「アフガン撤退に見る日本の“棄民体質”」

アフガンはなぜ戦場なのか?戦場カメラマン・渡部陽一氏に聞く

「タリバンは残虐なテロリスト」って本当? 現場を知るNGOスタッフの答え

「死ぬまでムチ打つぞ」タリバンに脅された日本人“恐怖の一夜”

アフガンの女性の安全と自由を守れ

ジャーナリスト安田純平が語る「アフガン撤退に見る日本の“棄民体質”」

アフガンはなぜ戦場なのか?戦場カメラマン・渡部陽一氏に聞く

「タリバンは残虐なテロリスト」って本当? 現場を知るNGOスタッフの答え

「死ぬまでムチ打つぞ」タリバンに脅された日本人“恐怖の一夜”

アフガンの女性の安全と自由を守れ

中国「秘密警察」が日本人にも接触。日本のカルト教団なども監視か

サッカーW杯日朝平壌決戦の行方。カギは定期便と人的往来再開か

政治の犠牲になった能登地震<著述家・菅野完>

『レジリエンスの時代 再野生化する地球で、人類が生き抜くための大転換』 著者のジェレミー・リフキンさんに聞く

「みみっちい」国の「みみっちい」政治<著述家・菅野完>

この記者は、他にもこんな記事を書いています