「もう包丁を出すしかない」死を覚悟したデスマッチファイター・竹田誠志のルーツを辿る

「いつ死んでもいい」

「痛いのは嫌いじゃないんです。相手を痛めつけるより、自分が受けるほうがいい。そのほうがおいしいですから。リアクション芸人と同じです」

しかし、細菌に感染して熱が回り、歩行が困難になったこともある。腕の骨の手前までガラスが突き刺さり、腕を切って取り出したこともある。洗浄に1時間かかり、医師に「もうイヤ……」と泣かれた。

「いつ死んでもいいと思ってます。それくらいじゃないと、できないです」

「痛いのは嫌いじゃないんです。相手を痛めつけるより、自分が受けるほうがいい。そのほうがおいしいですから。リアクション芸人と同じです」

しかし、細菌に感染して熱が回り、歩行が困難になったこともある。腕の骨の手前までガラスが突き刺さり、腕を切って取り出したこともある。洗浄に1時間かかり、医師に「もうイヤ……」と泣かれた。

「いつ死んでもいいと思ってます。それくらいじゃないと、できないです」

中学生のときに出会った、あのビデオを見せてもらった。

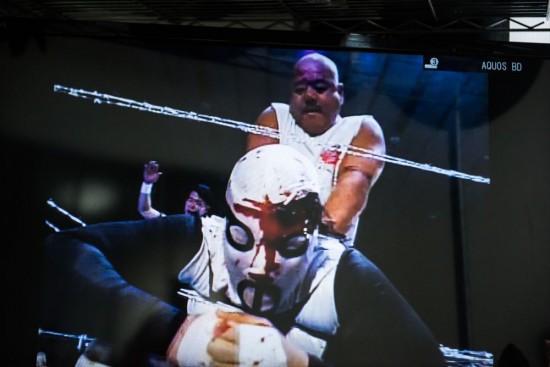

1995年3月5日、大日本プロレス旗揚げ戦。「バラ線(有刺鉄線)パーフェクト フォールデスマッチ」。白いマスクの男が、パイプ椅子で殴られ、カメラに向かって突進してくる。「あぶない……!」次の瞬間、画面いっぱいに、血の海原が広がった。

中学生のときに出会った、あのビデオを見せてもらった。

1995年3月5日、大日本プロレス旗揚げ戦。「バラ線(有刺鉄線)パーフェクト フォールデスマッチ」。白いマスクの男が、パイプ椅子で殴られ、カメラに向かって突進してくる。「あぶない……!」次の瞬間、画面いっぱいに、血の海原が広がった。

ああ、これか。この興奮を、子供の頃に味わってしまったのだ。憑りつかれるほかなかったのかもしれない。デスマッチという魍魎に――。

「アメリカのデスマッチを日本でもやってみたいです。日本はプロレスの攻防ありきですが、アメリカは凶器ありき。エグいことをやればやるほど、お客さんは喜ぶんです」

14歳のときに紛れ込んだ“非日常”。竹田はいまもずっと、その中にいる。

取材・文/尾崎ムギ子 撮影/タカハシアキラ

ああ、これか。この興奮を、子供の頃に味わってしまったのだ。憑りつかれるほかなかったのかもしれない。デスマッチという魍魎に――。

「アメリカのデスマッチを日本でもやってみたいです。日本はプロレスの攻防ありきですが、アメリカは凶器ありき。エグいことをやればやるほど、お客さんは喜ぶんです」

14歳のときに紛れ込んだ“非日常”。竹田はいまもずっと、その中にいる。

取材・文/尾崎ムギ子 撮影/タカハシアキラ

尾崎ムギ子/ライター、編集者。リクルート、編集プロダクションを経て、フリー。2015年1月、“飯伏幸太vsヨシヒコ戦”の動画をきっかけにプロレスにのめり込む。初代タイガーマスクこと佐山サトルを応援する「佐山女子会(@sayama_joshi)」発起人。Twitter:@ozaki_mugiko

1

2

【関連キーワードから記事を探す】

デスマッチファイター・葛西純。どんな凶器よりも「ゴキブリ、歯医者のほうが怖い」

デスマッチ界のカリスマからの挑戦を受ける竹田誠志「この試合が正念場。俺は2番煎じじゃない」

「もう包丁を出すしかない」死を覚悟したデスマッチファイター・竹田誠志のルーツを辿る

大仁田厚に憧れて――WWEも評価する“弾丸戦士”田中将斗がZERO1に止まる理由【最強レスラー数珠つなぎvol.8】

ジャイアント馬場のギミックから始まった――“巨神”石川修司が辿った茨道【最強レスラー数珠つなぎvol.6】

鈴木みのる、“新日”若手時代から変わらないストロングスタイル「僕が話を聞いたのは、藤原さんと猪木さんだけ」

プロレスラー鈴木みのるが“一人メシ”を語る「人生で一番うまかったメシはサラダかな」

「アントニオ猪木の後継者」を巡る因縁…当事者が対峙した1986年の凄惨マッチ

アントニオ猪木黒幕説も…「1999年の不穏マッチ」凶行を巡る“当事者の証言”

フワちゃんも参戦!“女子プロレス”をコロナ禍でも売上5倍にした経営の秘密

この記者は、他にもこんな記事を書いています