三重県・熊野はなぜクライマーの”聖地”となりつつあるのか?

古来から「神々が棲まう聖地」として知られる三重・熊野が、クライミングの聖地として認知度を高めつつある。

前回コラムでお伝えしたトップクライマーの野中生萌(のなかみほう)が発案した、外岩で行うボルダリングコンペティション「Red Bull Asura Exhibition Session(レッドブル・ アシュラ・エキシビション・セッション)」は、人の手が入っていない苔むした岩だらけの森を、”開拓”して行われるようになった大会だ。

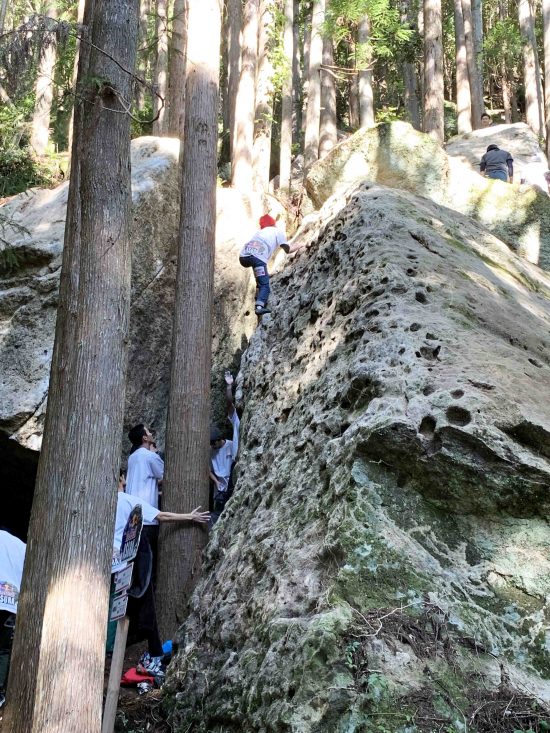

開拓といっても、熊野の大自然は燦然とありのまま。私たちメディアはAsuraの“会場”を目の当たりにして、圧倒された。正直なところ、「ガレ場に強い登山靴で来ればよかった……」と後悔した。一応、滑りにくい防水スニーカーを履いていたが、何度となく足を取られたため、午前中で膝は大笑いし、午後には前腿がパンパンに。「失礼します」「すみません」と言いながら、狭い岩場を何度もすれ違うため、メディア同士の挨拶も登山道でのそれのように、互いをねぎらう暖かな雰囲気になっていった。

そんななか、野中はカモシカのように軽やかに岩から岩へと移動していく。はじめは必死に野中を追っていた全メディア軍団も、次々とついていけずに脱落。見失っては「野中選手を見ましたか?」と探し回る人が増えていった。

古来から「神々が棲まう聖地」として知られる三重・熊野が、クライミングの聖地として認知度を高めつつある。

前回コラムでお伝えしたトップクライマーの野中生萌(のなかみほう)が発案した、外岩で行うボルダリングコンペティション「Red Bull Asura Exhibition Session(レッドブル・ アシュラ・エキシビション・セッション)」は、人の手が入っていない苔むした岩だらけの森を、”開拓”して行われるようになった大会だ。

開拓といっても、熊野の大自然は燦然とありのまま。私たちメディアはAsuraの“会場”を目の当たりにして、圧倒された。正直なところ、「ガレ場に強い登山靴で来ればよかった……」と後悔した。一応、滑りにくい防水スニーカーを履いていたが、何度となく足を取られたため、午前中で膝は大笑いし、午後には前腿がパンパンに。「失礼します」「すみません」と言いながら、狭い岩場を何度もすれ違うため、メディア同士の挨拶も登山道でのそれのように、互いをねぎらう暖かな雰囲気になっていった。

そんななか、野中はカモシカのように軽やかに岩から岩へと移動していく。はじめは必死に野中を追っていた全メディア軍団も、次々とついていけずに脱落。見失っては「野中選手を見ましたか?」と探し回る人が増えていった。

未開の原生林からのスタート、地元のクライマーがコツコツと開拓

木々の根や岩の端につかまって分け入るような原生林。人を寄せ付けないレベルに木の枝や根が生い茂っていたため、最初は「無理かも……」と開催の危機を覚悟したこともあったという。会場にするべく、クライマーが登る岩を掃除したり、そこへの足場となる道をつくったりすることは、想像を超える大仕事。それらを担ったのが、久保さんはじめとする地元のクライマーやボランティアなどの若者たちなのだ。

「今年の岩は、とくに苔の掃除が大変で、高圧洗浄機では取れなかったため、ひたすらワイヤーブラシでちょこちょこと磨いていきました」

ジワジワと口コミで協力の輪も広がっていき、今年からは開拓メンバーに女性も加わった。歩きにくいところには階段も設えた。細やかな目線での作業が行き届いたと久保さんは胸を張る。

久保さんによると、もともと熊野で沢登りや岩場のボルダリングをはじめたのは、同大会でも運営に当初から携わる紀南クライマーズ協会の会長でもある尾畑真さん。

「ぼくがクライミングを始めたのは、20年ほど前ですが、今こうした大きなイベントになって、若者がたくさん携わるようになって嬉しいです」と尾畑さんは語る。

エアレースやアイスクロス世界大会をはじめ、新しいスポーツを今までにない場所に仕掛けるのはレッドブルの得意とするところ。山中にもかかわらず、険しい岩場に挑むクライマーたち、そして、野中のようなトップ選手を見られるという噂を聞きつけて、熊野から参詣や登山、キャンプを楽しむ老若男女がイベントの様子を見に訪れていた。

新しいスポーツを若者が盛り上げれば、多くの人を巻き込みながら地域も活性化する。同大会の取材は、足腰にかなり応えるうえ、クライマーたちのチャレンジを見守るのは手に汗を握る緊張感で、心身ともにヘトヘトになったが、今後の発展をワクワクしながら見守りたい。

取材・文・撮影/松山ようこ 撮影/遠藤修哉(本誌)

木々の根や岩の端につかまって分け入るような原生林。人を寄せ付けないレベルに木の枝や根が生い茂っていたため、最初は「無理かも……」と開催の危機を覚悟したこともあったという。会場にするべく、クライマーが登る岩を掃除したり、そこへの足場となる道をつくったりすることは、想像を超える大仕事。それらを担ったのが、久保さんはじめとする地元のクライマーやボランティアなどの若者たちなのだ。

「今年の岩は、とくに苔の掃除が大変で、高圧洗浄機では取れなかったため、ひたすらワイヤーブラシでちょこちょこと磨いていきました」

ジワジワと口コミで協力の輪も広がっていき、今年からは開拓メンバーに女性も加わった。歩きにくいところには階段も設えた。細やかな目線での作業が行き届いたと久保さんは胸を張る。

久保さんによると、もともと熊野で沢登りや岩場のボルダリングをはじめたのは、同大会でも運営に当初から携わる紀南クライマーズ協会の会長でもある尾畑真さん。

「ぼくがクライミングを始めたのは、20年ほど前ですが、今こうした大きなイベントになって、若者がたくさん携わるようになって嬉しいです」と尾畑さんは語る。

エアレースやアイスクロス世界大会をはじめ、新しいスポーツを今までにない場所に仕掛けるのはレッドブルの得意とするところ。山中にもかかわらず、険しい岩場に挑むクライマーたち、そして、野中のようなトップ選手を見られるという噂を聞きつけて、熊野から参詣や登山、キャンプを楽しむ老若男女がイベントの様子を見に訪れていた。

新しいスポーツを若者が盛り上げれば、多くの人を巻き込みながら地域も活性化する。同大会の取材は、足腰にかなり応えるうえ、クライマーたちのチャレンジを見守るのは手に汗を握る緊張感で、心身ともにヘトヘトになったが、今後の発展をワクワクしながら見守りたい。

取材・文・撮影/松山ようこ 撮影/遠藤修哉(本誌)

【関連キーワードから記事を探す】

「アスリートは聖人君子である必要はない!」柔道男子100kg級代表ウルフ・アロンが“本音”を語る理由

スポーツから学んだチームプレイ、ロジカルな思考力。アスリート人材が社会に出てからも活躍するワケ

「バドミントン選手⇒人材会社経営」元アスリートが引退して気づいた“セカンドキャリアの難しさ”

バイリンガルは絶対にやらない「“英語が苦手な人”特有の頭の使い方」

暑い日には何を飲むのがいい? スポーツ医学から見る「最適な夏の飲料」とは?

この記者は、他にもこんな記事を書いています