東京五輪スポーツクライミング候補、野中生萌が発起人! 密林の巨岩に登る大会に密着

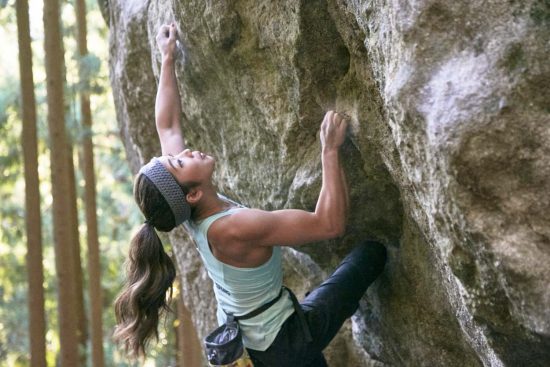

杉の巨木が鬱蒼と茂る森に、ゴツゴツと大きな岩が生えている。そんな太古を思わせる森に、大音量でビルボードのヒットチャートが鳴り響く。音楽フェスのような雰囲気のなか、日本を代表するトップクライマーと、全国から集まったクライマーが夢中になって巨岩に登る――。

名実ともにトップクライマーとして知られる野中生萌(のなかみほう)が発案した、3人1組のチーム形式で行う外岩でのボルダリングコンペティションの決勝戦 「Red Bull Asura Exhibition Session(レッドブル・ アシュラ・エキシビション・セッション)」が、11月9日に三重県の熊野ボルダリングエリアで行われた。

毎秋に開催される同大会は、これで3年連続3度目。今回、出場した一般クライマーは、予選で309チーム927名にも上った。うち熊野での決勝戦に挑んだのは、この夏から秋にかけて、東京、宮城、長野、名古屋、福岡、大阪で行われた予選を勝ち上がってきた計17チーム 51 名。レベルは、初級にあたる「Fun(ファン)」、中級の「Middle(ミドル)」、上級の「Open(オープン)」に分かれていて、それぞれが仕事や学業、家庭を両立させながら、クライマーの聖地「熊野」に来た。

見事優勝したオープンのチームは、スーパー・ファイナルという特別ステージで、野中、原田海、井上祐二というトップ選手から成る「チーム生萌」と対決。ボルダリングがブームとなってしばらく経ち、若手も次々と台頭するなか、上級者から成る優勝チームと日本のトップクライマーとの対決は、どんな様相をみせたのか。

まず、同大会で驚かされたのは、日本のトップ選手と一般クライマーたちが、同じ「クライマー仲間」として、何の垣根もなく、互いに尊重しあい、和気あいあいと過ごしていたこと。一般クライマーは、トップ選手を前に浮足立つどころか、チームでそれぞれのクライミングと課題をどう攻略するかに夢中なのだ。

「子どもの頃、外で夢中になって遊んだ時のような、原点が詰まっているんです」

野中は外岩で登る魅力、同大会の醍醐味について力説する。幼い頃に日が暮れるのも忘れて、遊んだ思い出。そうした感覚で没頭するから、そこではトップ選手も一般人もなくなるのだとか。

参加したクライマーに話を聞くと、「自然ならではの難しさと面白さ」「完登した時の達成感は、人工壁にはない清々しさがある」と、口を揃える。野中は「自分の限界と向き合って、岩と対話しながら登ることは、技術もメンタルも鍛えられる」とその意義をつけ加える。

とはいえ、外岩で登ることは、掴んだところが浮石となって剥がれ落ちたり(!)と、人工壁にはない想定外の落下とケガのリスクが伴う。そのため、クライマーが登る足元には衝撃を吸収する専用マットを幾重にも敷かれ、仲間のクライマーがスポッターという安全な落下を促す役を担うのだが、見ているだけでもハラハラしすぎて疲れてくるほどだ。

同大会では、それぞれのレベルごとに20のルートが用意された。岩によっては、別レベルのルートが混在するため、例えば、野中らトップ選手がオープンルートに取り組む傍らで、ミドルやファンのルートに挑むチームがいることも。そんな時も、手の空いたクライマーが、チームの垣根なく互いにスポッターに成り代っていたのも印象的だった。

大会という戦いとはいえ、挑む相手は自然の岩で、超えるべきは自分。譲り合い、支え合いは不可欠となる。誰もが、「安全第一」を旗印に、協力しながら、仲間とのクライミングを楽しんでいた。

楽しんで勝負!トップ選手と一般クライマーが助け合う場面も

1

2

【関連キーワードから記事を探す】

「アスリートは聖人君子である必要はない!」柔道男子100kg級代表ウルフ・アロンが“本音”を語る理由

スポーツから学んだチームプレイ、ロジカルな思考力。アスリート人材が社会に出てからも活躍するワケ

「バドミントン選手⇒人材会社経営」元アスリートが引退して気づいた“セカンドキャリアの難しさ”

バイリンガルは絶対にやらない「“英語が苦手な人”特有の頭の使い方」

暑い日には何を飲むのがいい? スポーツ医学から見る「最適な夏の飲料」とは?

この記者は、他にもこんな記事を書いています